文化和自然遗产日丨“藏起来”的新疆非遗,你还认识吗?

发布时间: 2024年06月07日 23:06:00 来源:天山网

6月8日是2024年文化和自然遗产日,文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。

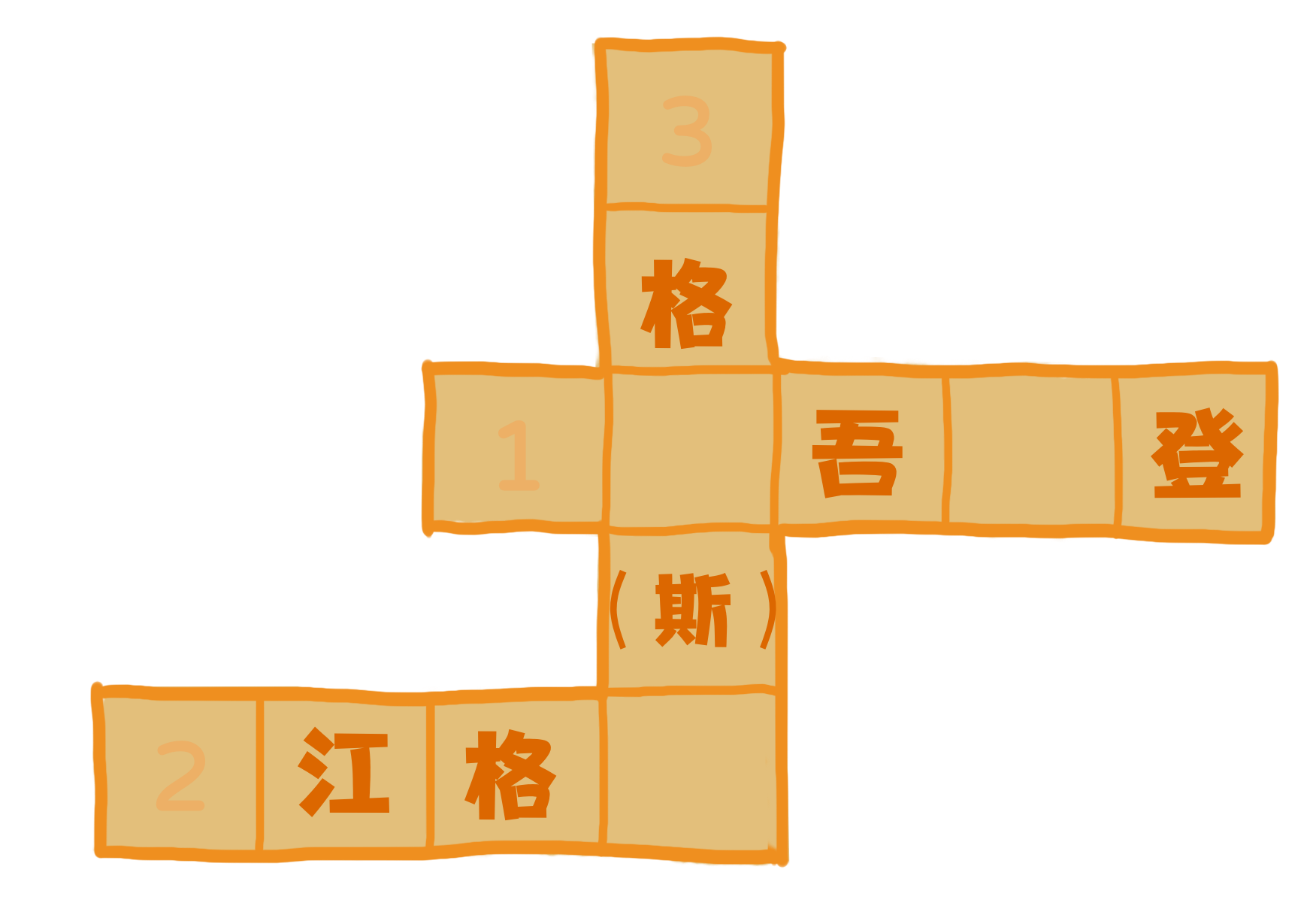

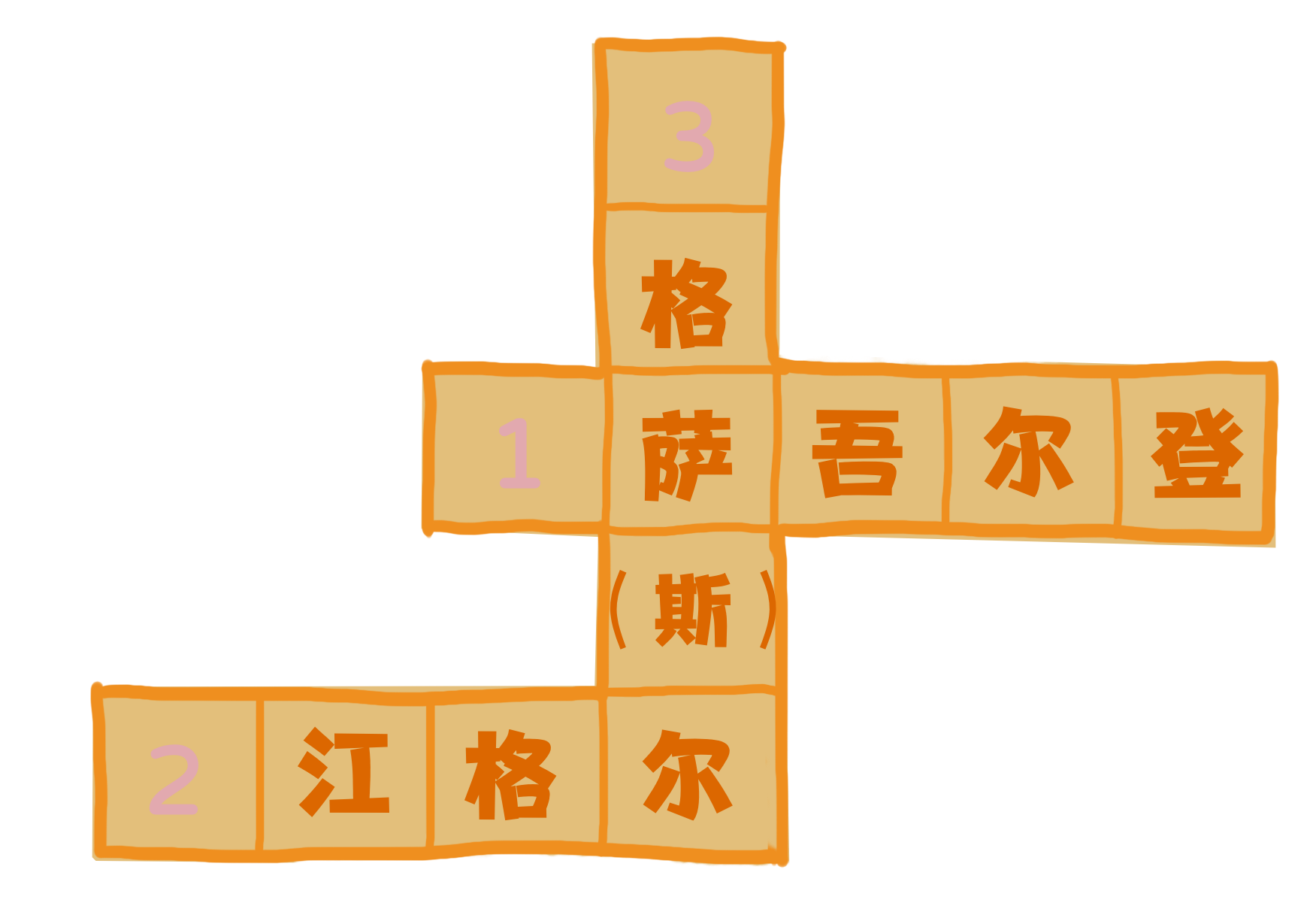

新疆作为古丝绸之路要冲,遗存了丰富的历史文化遗产,是我国非遗资源大区。下面这些字谜里的新疆非遗,你能猜中几个?

第一题,都是耳熟能详的非遗,你一定知道。

提示

横向:

1.是蒙古族的传统舞蹈,在各地蒙古族聚居区广为流 传。

刘佳摄

它分徒手舞蹈、持道具舞蹈、载歌载舞和对歌对舞几种形式。

舞蹈动作丰富,有表现生产习俗和生活习俗的,如挤奶、捣奶、套马、献茶、敬酒、擀毡、播种、收割等;有表现妇女生活的,如照镜、描眉、梳辫子等以及模拟雄鹰、山羊、田鼠、马等动物形象的。

2.是蒙古族英雄史诗,主要流传于新疆维吾尔自治区阿尔泰山一带的蒙古族聚居区。

天山网-新疆日报记者 约提克尔·尼加提摄

它的产生和发展过程漫长,主要以口传方式流布,也有抄本和刻印本。深刻地反映了蒙古族人民的生活理想和美学追求,具有很高的艺术价值。

纵向:

3.传唱千年的史诗,流传于中国青藏高原的藏、蒙、土、裕固、纳西、普米等民族中。

天山网-新疆日报记者 约提克尔·尼加提摄

它是世界上迄今发现的史诗中演唱篇幅最长的,它既是族群文化多样性的熔炉,又是多民族民间文化可持续发展的见证。

公布答案:

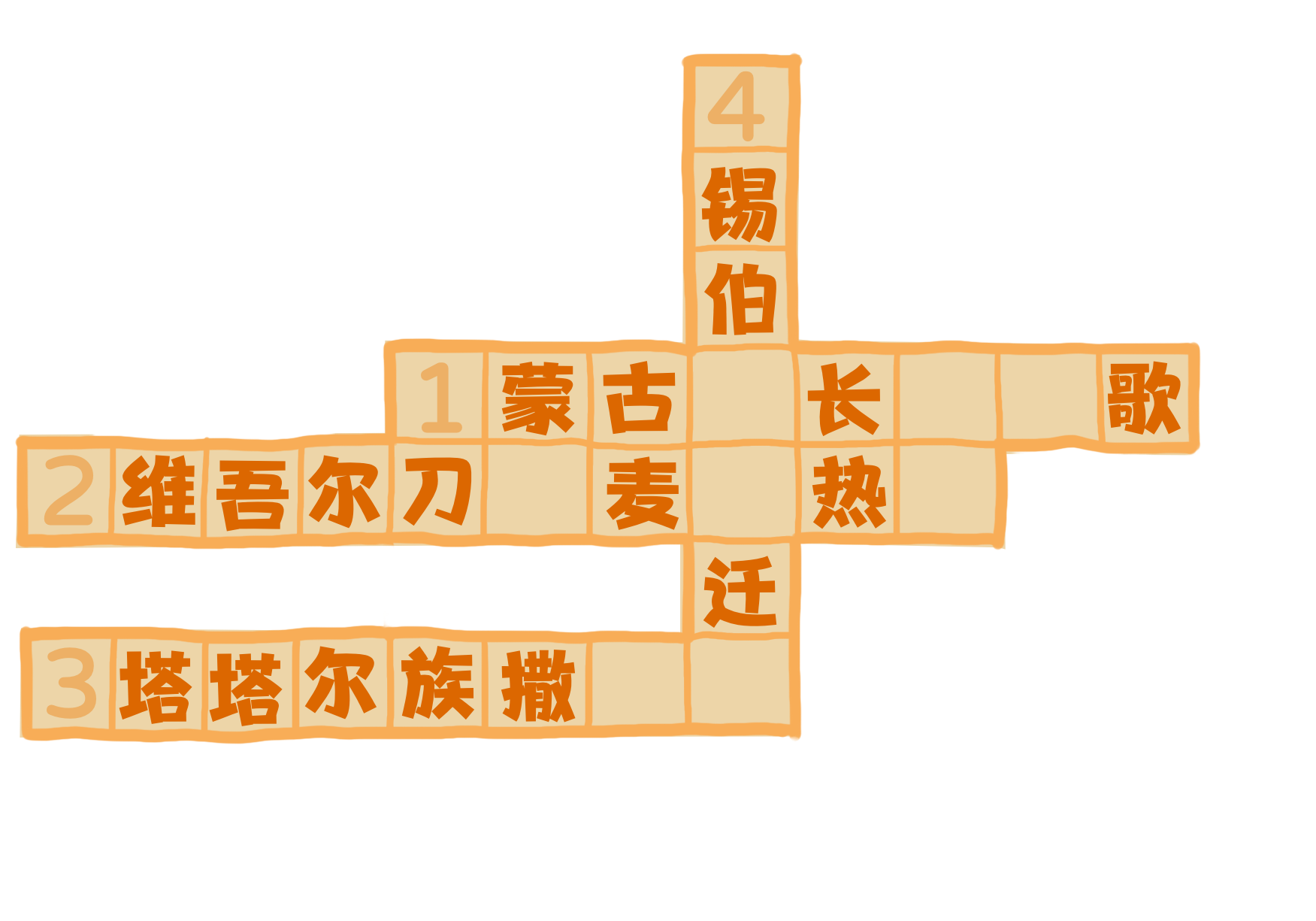

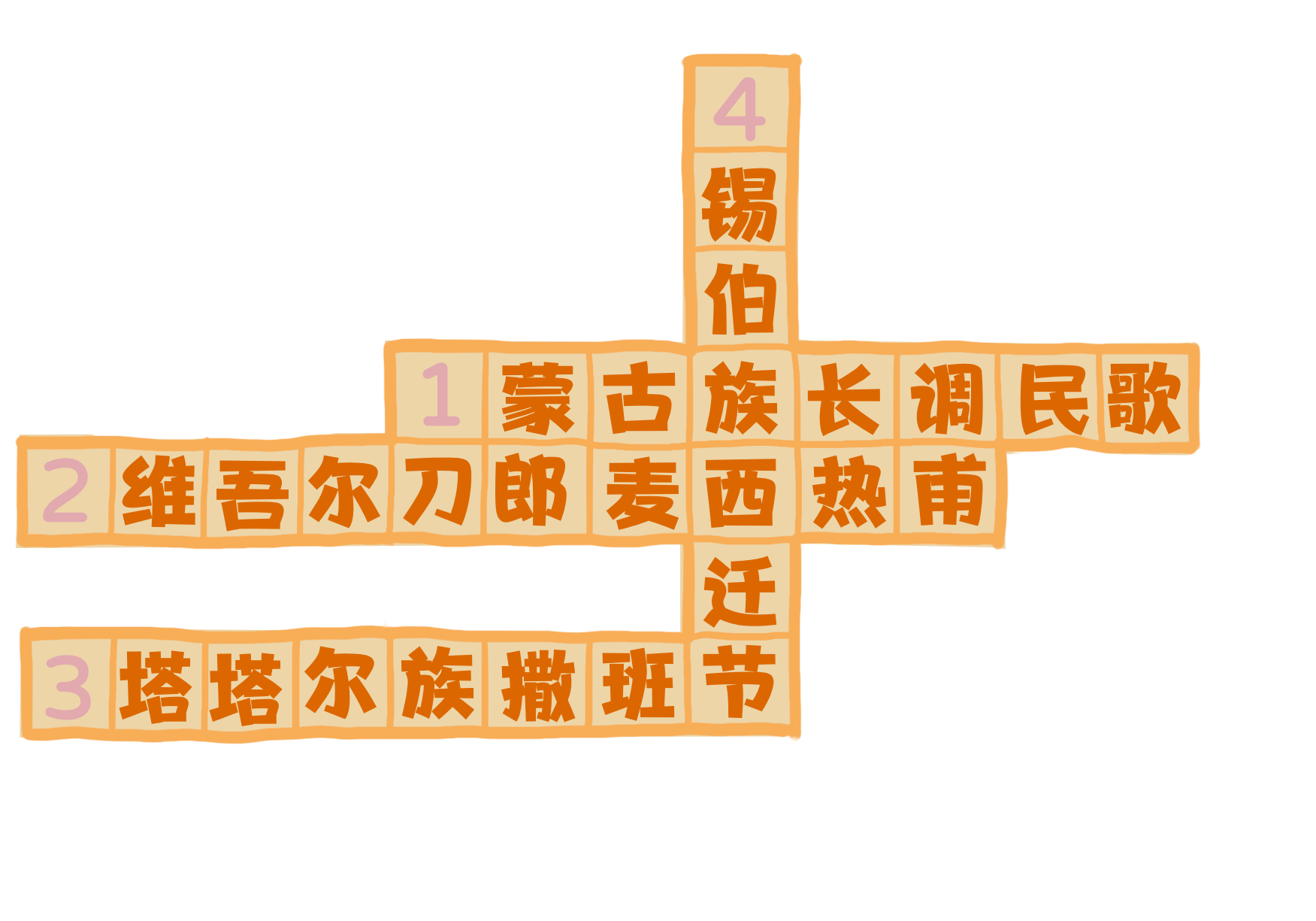

第二题,上了难度,你还能继续吗?

提示

横向:

1.它是北方草原游牧民族在畜牧业生产劳动中创造的一种民歌,在野外放牧和传统节庆时演唱。

天山网-新疆日报记者 约提克尔·尼加提摄

这一艺术样式集中体现了蒙古游牧文化的特色,与蒙古民族的语言、文学、历史、宗教、风俗习惯及世界观、生态观、人生观等紧密联系在一起。

2.它以表现野外狩猎、喜庆丰收、欢乐生活等情景为主。包含有演唱、群众自娱舞蹈、餐饮、文学艺术表演及各种游戏等。

王志清摄

它不受环境条件、时间、参与人数的限制,程序严格,种类繁多,内容丰富多彩,根据其性质和功能,大致可分为节庆礼仪和人生礼仪、农牧业生产、社交活动、其他民俗活动等四种类型。

在新疆麦盖提县,约89%的人口掌握这门艺术。

3.亦称“犁头节”,是塔塔尔族的传统农事节日。主要流传于新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐、塔城、伊犁地区和奇台县等地。

天山网-新疆日报记者 李瑞摄

据说撒班是生长在中亚地区的一种野生植物,历史上的它在春耕时举行,后由于气候的变化,节日时间改到6月中下旬。

节日活动中会展示独特的饮食、服饰习俗,举行音乐、舞蹈和体育竞技活动。这个民族节日对于我国少数民族饮食、服饰、音乐、舞蹈发展史及塔塔尔族民间民俗文化、美学观念、道德观念等的研究都具有重要的价值。

纵向:

4.俗称“迁徙节”“农历四月十八节”“农历四月十八西迁节”等。

天山网-新疆日报记者 刘萌萌摄

乾隆二十九年(1764)的农历四月十八日,四千余名锡伯族官兵及眷属奉朝廷之命由盛京(今沈阳)出发,西迁新疆伊犁地区屯垦戍边。之后每逢农历四月十八日这一天,人们都会开展各种活动,以隆重纪念祖先的英雄业绩,这一天遂成为锡伯族的传统节日。

它包括野炊、射箭、比武、唱歌、跳舞等内容。特别是以独唱和合唱形式演唱、以西迁过程为主要内容的徵调式西迁之歌,唱词达四百余行,三节为一乐句,全曲十二小节,历经二百多年的丰富、加工和创作,已有7种之多,传承至今,成为西迁节最独特的文化表现形式。

公布答案:

第三题,难度+1,叫上朋友一起完成吧。

提示

横向:

1.又称“冒顿潮尔”,亦称“胡笳”、“潮尔”,是一种边棱气鸣乐器。

天山网-新疆日报记者 谢龙摄

它产生于秦汉时期,在《太平御览》《乐府诗集》《说文解字》等传统典籍中均有记载,至盛唐时已在今内蒙古自治区及新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区广泛流行开来,历代相沿,以迄于当世。

它带有浓郁的民族色彩,长于吹奏蒙古族长调乐曲,音色柔和优美、自然浑厚,可用于独奏、合奏或伴奏。

2.它以桑树枝内皮为原料,经剥削、浸泡、锅煮、捶捣、发酵、过滤、入模、晾晒、粗磨等工序后可制成。分高、中、低三个档次,用途广泛。

天山网-新疆日报记者 蔡增乐摄

清代新疆的书册典籍主要用它印刷,民国时还出现过用它印制的钞票。中档纸一般用于茶叶、草药等的包装,粗直的桑皮纸则往往用来糊天窗或作为制衣靴的辅料。

3.柯尔克孜族的英雄史诗,描写了英雄玛纳斯及其七代子孙前仆后继、率领柯尔克孜人民与外来侵略者和各种邪恶势力进行斗争的事迹。体现了柯尔克孜人顽强不屈的民族性格和团结一致、奋发进取的民族精神。

天山网-新疆日报记者 约提克尔·尼加提摄

主要流传于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州及伊犁哈萨克自治州。千百年来,一直以口耳承传。民间歌手在史诗的创作与传承中起着重要的作用。它被视为柯尔克孜的民族魂,凝聚着柯尔克孜民族的精神力量。

4.俄罗斯族传统民间舞蹈,男女老少穿上皮鞋,在手风琴等伴奏下,围成一圈,用脚尖、脚跟或脚掌击地,发出有节奏响声。

女子们边跳边挥手绢,男子们边跳边吹口哨,拉手风琴的人也加入其中,边拉边跳。

舞蹈动作丰富,舞步节奏变化多样,主要是踩踏、点踢、拍打、蹲跳等。

纵向:

5.它所涉及的内容非常广泛,根据内容和形式可分为英雄达斯坦、爱情达斯坦、历史达斯坦和江那麦达斯坦几种。代表作有《乌古斯传》《艾里甫与塞乃木》《诺孜古姆》等。

它以民间叙事艺人(达斯坦奇meddah)说唱的方式代代相沿,流传至今,是维吾尔族人民文化生活的重要组成部分。

6.由欧洲传入,在新疆,主要分布于伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区和乌鲁木齐市各俄罗斯族聚居区。代表性曲目有《喀秋莎》《山楂树》《红莓花开》《隔河相思》《渔夫之歌》《在桥下》等。

7.塔吉克族被视为“鹰之族”,他们视鹰为强者、英雄,在民间广布有关鹰的民歌和传说,甚至连舞蹈的起源都与鹰的习性、动态联系在一起,于是形成了这种舞蹈。

都力坤·米那瓦尔摄

舞蹈主要形式有“恰甫苏孜”、“买力斯”、“拉泼依”等。“恰甫苏孜”在塔吉克语中意为:“快速、熟练”,它既指节奏,又是即兴表演并带有竞技性的舞蹈形式,代表了塔吉克族舞蹈特有的风格。其表演以双人对舞为主,形式活泼,舞者可自由进退,两三组同舞,亦可男女同舞。

公布答案:

策划:罗玲

编辑:王昕冉

制图:李娜

资料来源:中国非物质文化遗产网、光明日报、天山网